こんにちは、不動産のOTOMO(@zebrakun24)です。

筆者は異なる業界から不動産業界に参入しましたが、市場規模の大きさと関連産業の多さに驚きました。

不動産業界はビジネスチャンスの宝庫だと思いますし、それは今後も変わりません。

どのような市場でどんなビジネスチャンスがあるのか。

現場で感じることや国の施策(不動産業ビジョン2030)を見ることで、見えてくる課題があります。

今回は業界課題や不動産業ビジョンをわかりやすく解説していきます。

- 不動産業界の将来やトレンドを知りたい

- 不動産業界に興味があるが、転職が不安

- 不動産の新規事業を立ち上げたいが、新しいアイデアがないか知りたい

- 独立したいが、不動産業界はどうか

目次

不動産業界の今後をつかむために、業界を知る

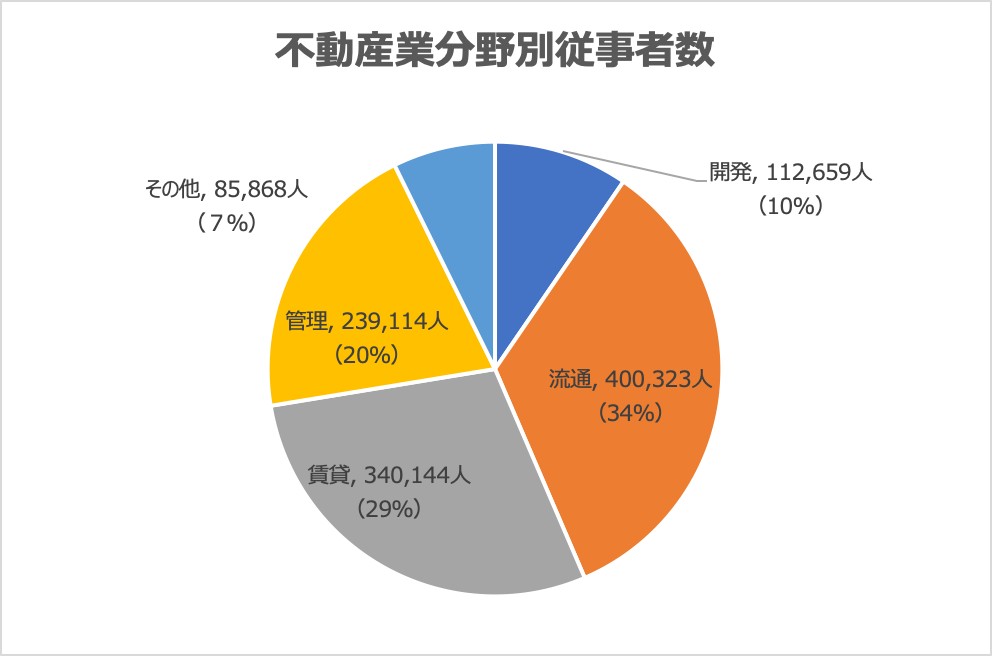

まずは、不動産業界の構造を簡単に見てみましょう。不動産業界の分野や、どの程度働いている人がいるのかをデータで解説します。

不動産業界の分野

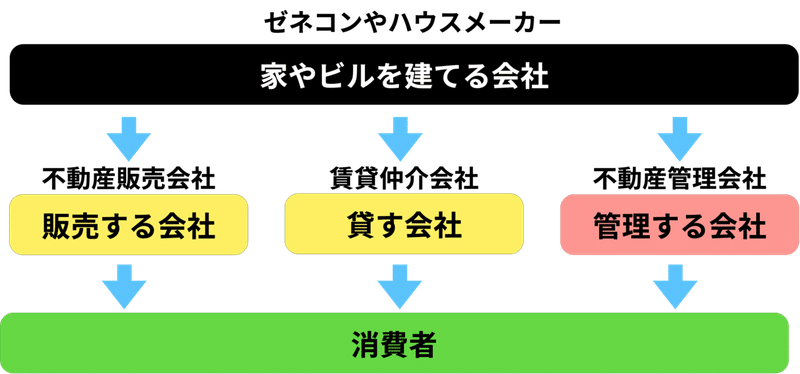

ひとくくりに不動産業界といっても、一般的にイメージされる「街の不動産屋さん」ばかりではありません。

私たちが暮らす「家」や住まいは、建てる、流通する、というステップに分かれています。

具体的には、家を建てる会社、家を売る会社、家を管理する会社、家を貸す会社(人)というように分類されています。

これらを大きく分類してみます。

- 開発分野・・・マンションや分譲地開発を行う。俗にいうデベロッパー

- 流通分野・・・いわゆる不動産屋さん。売買や賃貸の営業マンが属するイメージ

- 管理分野・・・物件の管理やメンテナンス、建物管理を行う会社

- 賃貸分野・・・自分の家を貸したり、収益物件を賃貸する大家さん

これらはお互いに絡み合っていて独立しているわけではありません。

分譲地を開発すれば、それを流通させる必要があります。流通した後には、建てた家に人がすみます。空き家になった場合には、それを管理して最後には売却します。

このように、不動産業界の全体像を把握するためには、俯瞰して見るとより分かりやすいです。いろいろな仕事があります。

【保存版】不動産業界とは?仕事内容をわかりやすく解説!構造から知っておこう

【保存版】不動産業界とは?仕事内容をわかりやすく解説!構造から知っておこう

不動産業界ではたらく人々

不動産業は厳密には「不動産業」と「宅建業」は分かれています。

例えば、賃貸業(大家業)や管理業については、宅建業がなくてもできます。

個人の貸主さんが、転勤でその間に知人に貸すイメージをするとわかりやすいでしょう。

従業者別で見ると、不動産業は約118万人の従業者数(※経済センサス調べ)となっています。

流通分野が圧倒的に多く、ついで、賃貸業・管理業となっています。

開発は、全体の10%と働く人数が少ないことがわかります。

この4分野、全体を通してみることで、自分にはどの分野がいいのだろうか?

今後この業界に求められることはなにか?

といったヒントを得ることができると思います。

100万人以上の人が働いているんだね。

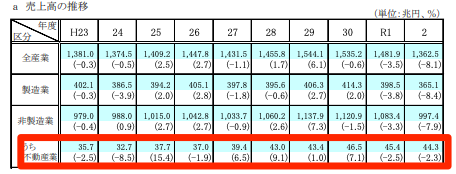

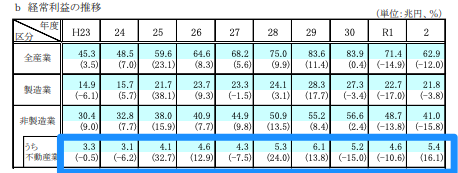

不動産業界の市場規模は拡大している

不動産業界の構造を踏まえた上でデータを見ていきましょう。

マクロな数字を見ると、この6年間、伸びていることがわかります。

売上高と経常利益が伸びている

令和2年最新の不動産業界の売上高は44兆3千億円です。

売上高はH30年度をピークにR1、R2年と下がっていますが、10年前と比べると伸びていることがわかります。

そして、経常利益率は5.4兆円と過去10年間で2番目の高さで推移しています。

直近2年間は右肩下がりですが、売上高・経常利益率の総量は伸びていることが読み取れます。

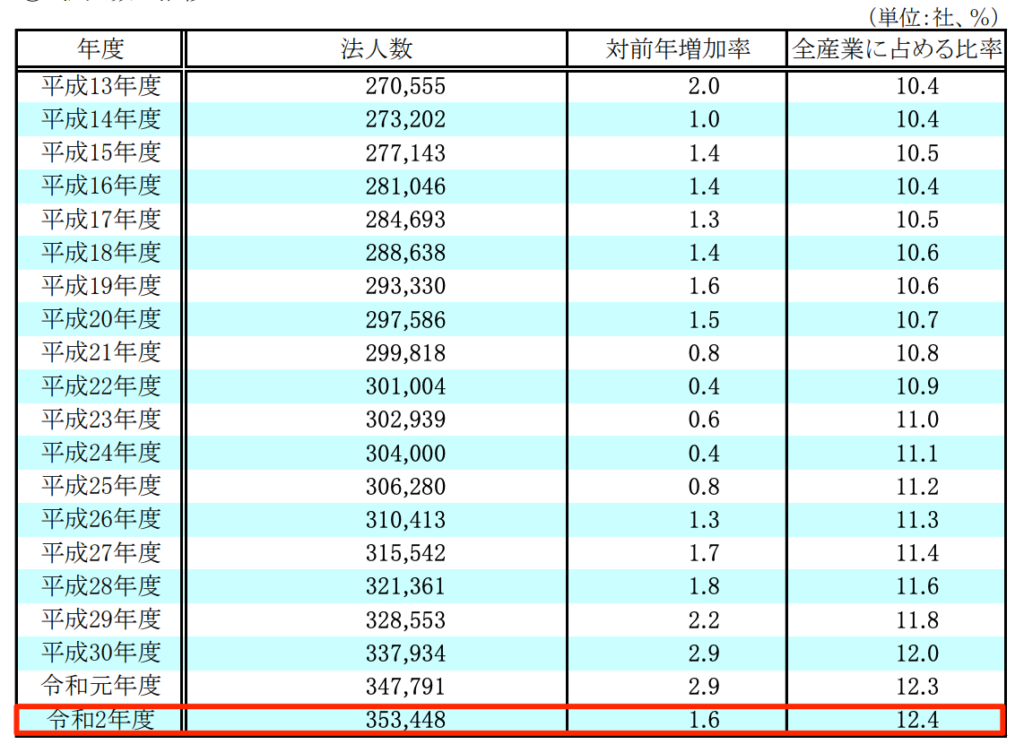

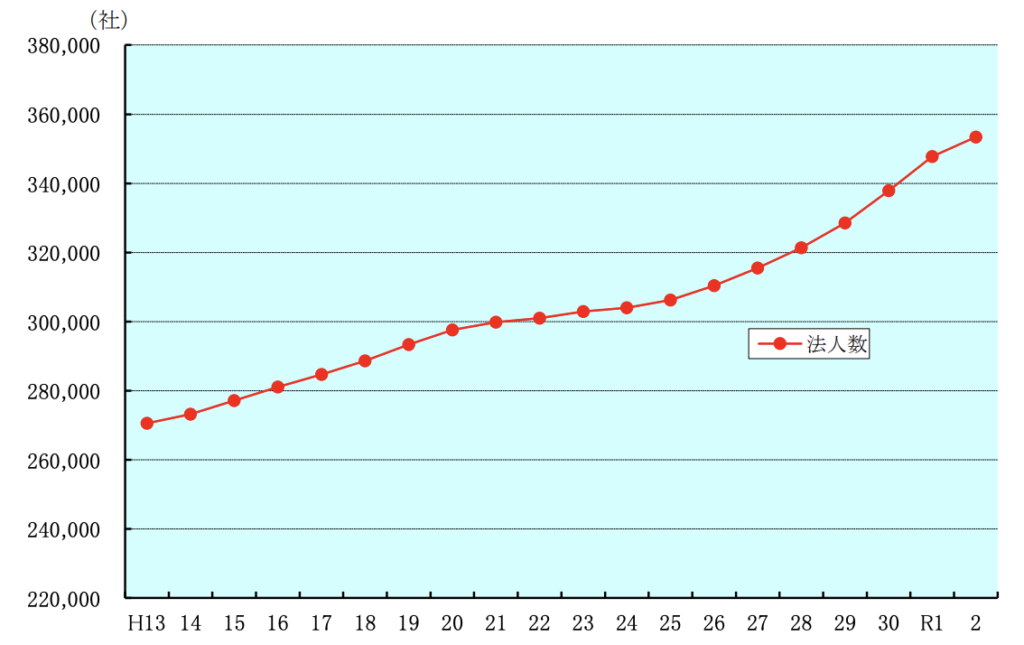

不動産業の法人数も増えている

大きな変化で言えば、法人数の変化も挙げられます。

平成11年には、約26万社だった法人数は、今や約33万社と20年間で約7万社近く(129%)増えています。

コンビニの数が約56,000件(2021年1月※日本ソフト販売調べ)ですから、この数字がいかに多いかがわかるでしょう。

▼法人数の推移

グラフを見ると一目瞭然です。

これらの数字から、ここ数年は規模は伸び続けていると見ることができます。

【年々増加】不動産屋はコンビニより多かった!数をグラフで徹底比較!

【年々増加】不動産屋はコンビニより多かった!数をグラフで徹底比較!

不動産業界の今後を読み解くための【不動産業ビジョン2030】

今までの数字は分かったけど、今後はどうなるの?

現状が分かったところで、今不動産業界がどのような課題を抱えているかを見てみましょう。

国道交通省が発表している不動産業ビジョン2030が、これからの将来を読み解くヒントになります。

少子高齢化・人口減少や空き家の増加・自然災害の脅威など。

これらの課題を踏まえ、不動産を最適活用していこうというビジョンです。

国がこの方針に則って事業を推進しているので、是非知っておいていただきたいトピックです。

不動産業ビジョン2030の7つのトピック、10年後の未来を読む!

不動産業ビジョンでは官民共通の7点が設定されています。

あくまで抽象的なものですが、それぞれに細かい目標が設定されています。

- 「ストック型社会」の実現

- 安全・安心な不動産取引の実現

- 多様なライフスタイル・地方創生の実現

- エリア価値の向上

- 新たな需要の創造

- 全ての人が安心して暮らせる住まいの確保

- 不動産教育・研究の充実

一つずつ具体的に解説していきます!

ストック型社会の実現

ストック型社会ってなに?

今あるストックを有効に活用していく社会のことです。

既存住宅市場の活性化、空き家等の最大限の活用に加え、不動産の「たたみ方」にも配慮をする。

新規供給は後世に承継できる良質なものをしていこう、といった社会を実現する取り組みです。

具体例としては、以下のような事例が挙げられます。

- (株)メゾン青樹は、東京都豊島区、練馬区、杉並区を中心に、壁紙などのカスタマイズや、間取りなどのプランニングが可能なカスタマイズ賃貸、オーダーメイド賃貸を展開。

- 異業種(建築、不動産、生鮮食品販売、飲食)の有志が民間まちづくり会社(株)都電家守舎を設立し、古い建物の改修費用を所有者と入居者を含めた3社で分担し、物件を借り上げ、入居者を探し転貸。また、クラウドファンディングにより空き店舗を改修した飲食店の開業費用を調達し、都電荒川線沿線に4店舗展開。

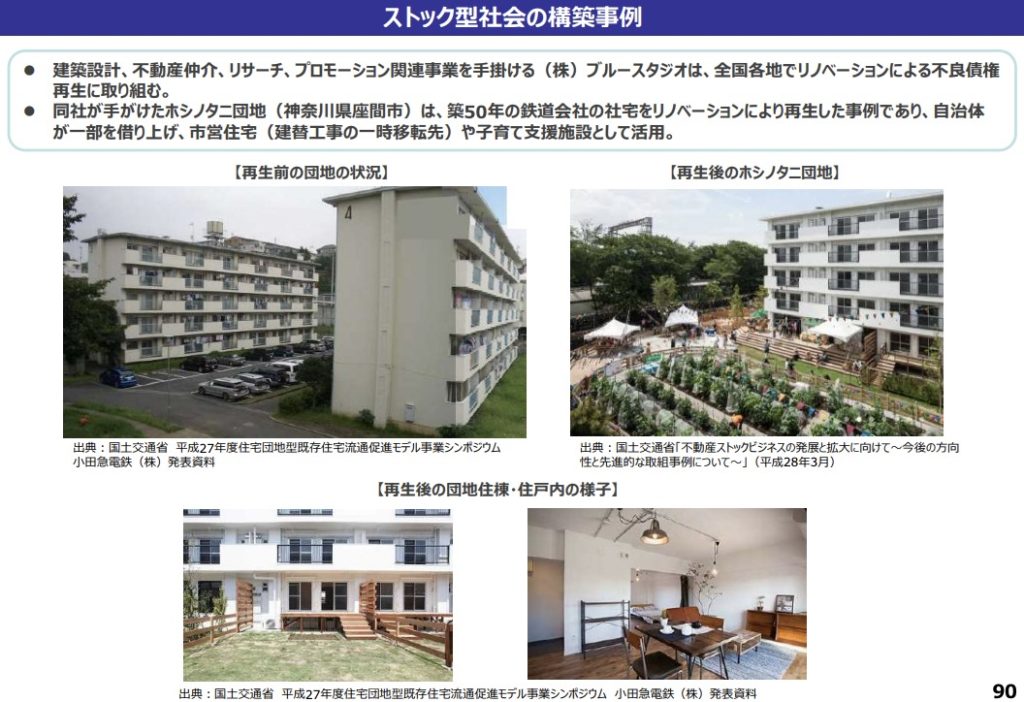

- 建築設計、不動産仲介、リサーチ、プロモーション関連事業を手掛ける(株)ブルースタジオは、全国各地でリノベーションによる不良債権再生に取り組む。同社が手がけたホシノタニ団地(神奈川県座間市)は、築50年の鉄道会社の社宅をリノベーションにより再生した事例であり、自治体が一部を借り上げ、市営住宅(建替工事の一時移転先)や子育て支援施設として活用。

ホシノタニ団地は、団地とは思えない外観です。

今でさえ、建物老朽化や、空き家問題が進んでいます。

今後さらに空き家率も拡大していくことが予想されていますので、さらなる既存の建物などをどう使っていくかが重要です。

不動産を早期にたたむことへの動機づけや、土地所有権の放棄、引き取り手のない不動産の対応などの出口戦略の在り方が検討されます。空き家問題に興味ある方は以下も合わせてお読みください。

今さらきけない空き家問題をわかりやすく解説!原因や解決策、起きるトラブル例も

今さらきけない空き家問題をわかりやすく解説!原因や解決策、起きるトラブル例も

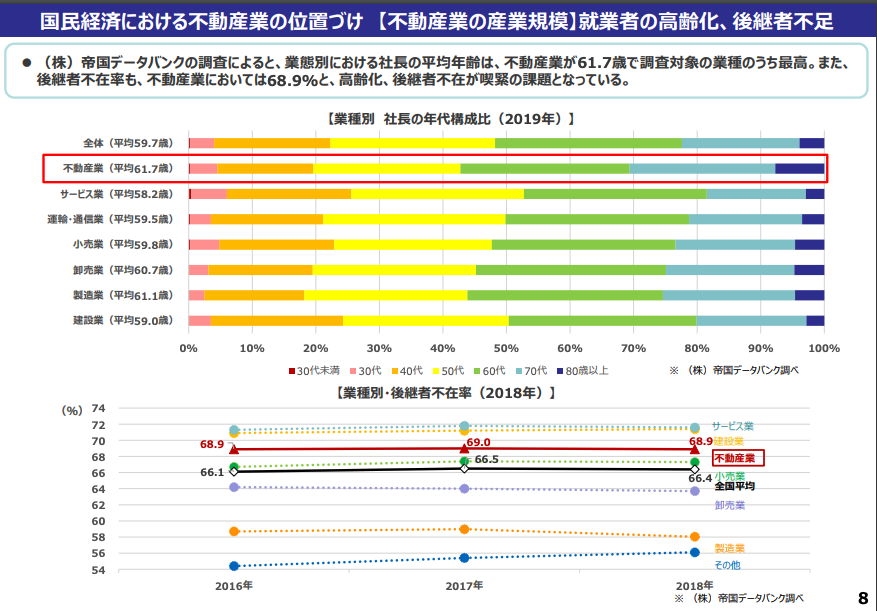

加えて、事業承継も不動産に絡んできます。

経営者の方の高齢化による固定資産である不動産の承継・活用についても今後ますます議論がなされるでしょう。

安心・安全な不動産取引の実現

ここでのポイントは、制度の適正な運用徹底です。

キーワードはコンプライアンス。宅建業法など制度の適正な運用徹底や、高齢化、グローバル化等に対応した紛争防止がポイントです。

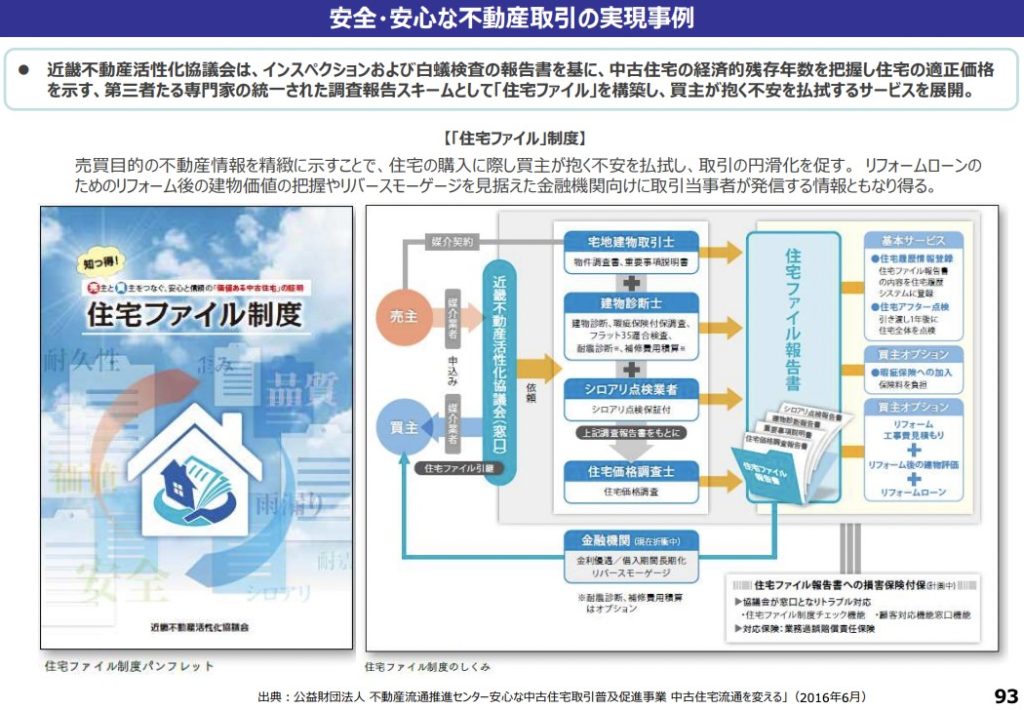

特に中古売買があまり盛んでない不動産業界で、透明性を向上させるための様々な取り組みが行われています。

▼住宅ファイル制度

近年でも、サブリースに関する法制度、IT重説が売買でも可能になりました。

水防法に基づくハザードマップの説明義務が付されたりと、年々新しい法律が出来ています。

それに伴う研修制度の実施、宅建業者へのルール徹底の周知など、様々な強化が予想されます。

今でも、ウソをついて強引に購入させる、といったり、不動産契約書を二重に巻くなどといった業者さんもあるようですが、ますますコンプライアンスの重視が必要です。

【徹底解説】IT重説の売買はいつから?国交省マニュアルをもとに方法をくわしく解説します

また、高齢者であれば、任意後見制度の利用の認知拡大や、グローバル化の視点でいえば、外国人の方への適正な理解や取引を求める姿勢は今後も拡大していくでしょう。

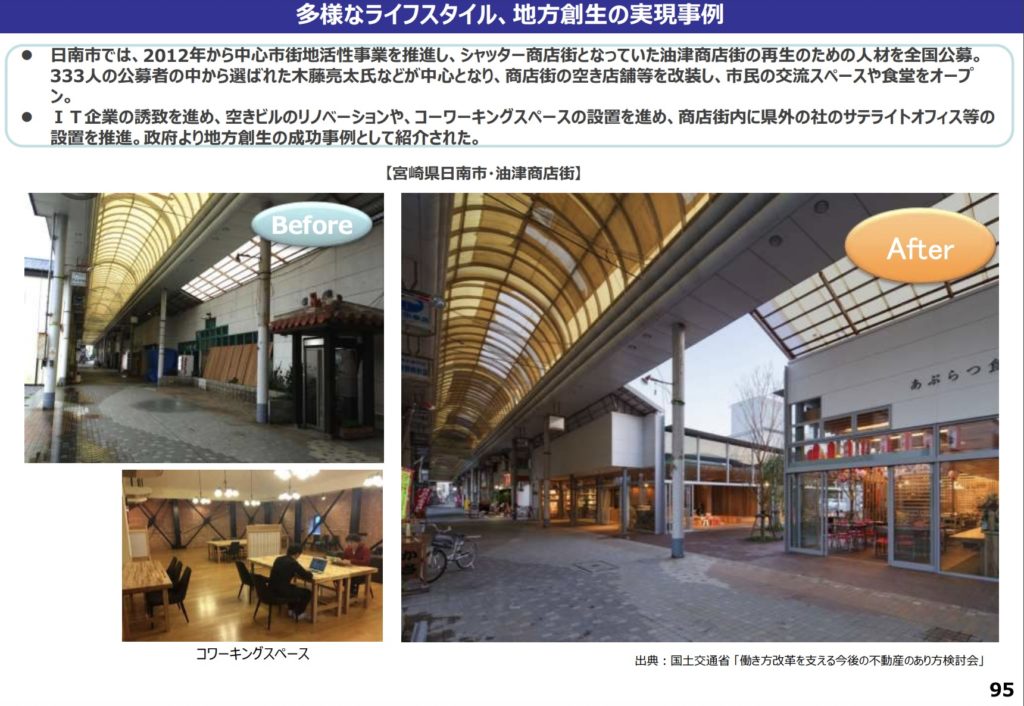

多様なライフスタイル・地方創生の実現

技術革新により場所制約が緩やかになっているため一時的でも地方を拠点とした活動展開の検討。

地域資源の活用など、関係者による積極的な議論を目指します。

実際に各地で様々な取り組みが行われており、企業のサテライトオフィスや、ワーケーション、リモートワークなど。

様々な視点があり、小さなコミュティがたくさんできています。

具体的な事例としては、宮崎県日南市・油津商店街のシャッター街商店街の再生プロジェクトがあります。

商店街活性化は各地で様々なプロジェクトが行われています。

さらに興味のある方は、こちらを見てみてください。

いきなり都会から地域創生!といっても難しいです。

しかし、現実問題、これはゆっくりと進んでいくもので、行政と民・地域が一体にならないと前に進みません。

何が難しいかというと、いろいろな人を巻き込むことはもちろん、一番は新しいことに取り組むときの周囲への理解です。

地方創生を絡めたビジネスを考えている方は、その地域に根ざすことが、遠回りのようで近道だと思います。

実現するためには、長い時間を積み重ねなければなりません。

その分、大きいプロジェクトができた時は感動もひとしおです。

エリア価値の向上

次に、地域ニーズを掘り起こし、不動産最適活用を通じて、エリア価値、不動産価値の相乗的な向上を図ります。

環境・エネルギー、高齢化等への課題解決に向けた公民連携のまちづくり。

職・住・商・遊を融合した自然と調和した再開発が進められています。

他にも関東圏の方なら詳しいと思いますが、柏の葉スマートシティ・二子玉川ライズも一例です。

他にも面白い事例としては、以下のような取り組みがあります。

長浜まちづくり (株)は、滋賀県長浜市の中心市街地に立地する醤油醸造業を営んだ空き町家を1棟借りし、専有規模および家賃を小口化し、シェアハウスとして転貸。

同社では、まちづくり会社として、同エリア内の木造建築物のリノベーション・コンバージョンや、空き家管理代行、再生した町家への居住者誘致にも積極的に取り組んでいる。

不動産業ビジョン2030参考資料P98

まさに、様々な要素を融合させて、エリア価値を向上させることがキーワードです。

新たな需要の創造

新たな需要とは、主に、高齢化、外国人対応など新たなニーズの確実な取り込みを指します。

身近な例で言えば、シェアリングエコノミーという言葉は有名になってきましたよね。

もったいないスペースをシェアしたり、時間貸しで空間を貸したりするサービスもあります。

ただ、この不動産ビジョン2030が発表されたのは、コロナ前である点も重要です。

訪日外国人は、2018年に史上最高である年間3,000万人を突破しました。

その需要を取り込んでいくことが、大切という前提を基にしたプランでもありました。

しかし、今後この分野がどうなっていくかは分かりません。

今の現状で、私たちができる新しいニーズを取り組んでいくことが必要です。

すべての人が安心して暮らせる住まいの確保

単身高齢者、外国人、子育て世帯などすべての人が安心して暮らせる住まいとサービスを。

こちらは、具体的な事例として、石川県でのプロジェクトが参考になるかと思います。

石川県輪島市では、生涯活躍のまちをコンセプトに、活躍の場の創出(就労の場)・高齢者向け住宅整備・保護医療サービス・移住希望者の滞在促進、などを通して受け入れを目指しています。

市街地の空き家や空き地を活用し、多世代交流施設やサービス付高齢者住宅などを配置。

青年海外協力協会の人材を活用し、地域課題を自ら解決できる住民自治機能の形成など、住民によるまちづくりを通じて多世代の移住者等の受入環境づくりを目指している。

不動産業ビジョン2030参考資料P104

建物そのものというよりは、地域全体でまちづくりをしていく流れは今後も求められていきそうです。

不動産教育・研修の充実

不動産教育を実現させていこう、ということです。

国は、日本の不動産市場における課題や、不動産取引に関する基礎知識等を習得する機会を設けるため、教育機関との提携方針を含めた施策のあり方を検討しています。

法整備が進んだとしても、やはり不動産を扱う国民側にも知識を知っておいてほしい、ということでしょう。

消費者トラブルも後を耐えませんので、国民も知識の習得が必要です。

今はYoutubeやSNSがあるので、知識人の方から気軽に不動産の知識を学べるようになっています。

【厳選】宅建独学におススメYoutubeチャンネルと活用方法

それでもやはり自らが経験しないと中々不動産の知識は身につきません。

そこで、私が思うに、宅建試験がますます受験者が増えていくのでは、と考えています。

現に、2021年も過去最高の受験者数を記録しています。宅建は、不動産を学ぶには、絶好の教材です。

この不動産のOTOMOブログも、そのような複雑な知識をわかりやすく発信することに重きを置いていますし、一人でも宅建に興味を持って挑戦してほしい、という思いを込めて運営を行なっています。

不動産業界で働く私のピックアップトレンド

以上、国の方針を見てみました。次に、私が現場で働く上で重要だと感じているピックアップトレンドをご紹介したいと思います。

LCCM住宅

また、やはり日本でいえば既存中古住宅の活性化は課題です。

これから人口が増えていかない日本では、新築ももちろんですが、中古住宅をいかに流通させるか、といったところに重点を置かなければなりません。

中古住宅の取引の安全性を高めるためには、ホームインスペクション(建物状況調査)があります。

加えて、様々な制度も導入されており、安心R住宅や長期優良住宅があります。

いわゆる、住宅性能評価を受けた住宅は安心ですよ、という意味合いです。

この仕組みを導入することで、購入物件の安心感を高めることが必要です。

国土交通省の、人々が豊かな住生活を送るための計画「住生活基本計画」によると、 性能評価を受けた住宅を、既存住宅流通に占める割合を、令和1年の15%から令和12年には50%に引き上げていこう、という目標が建てられています。

その中でZEH(ゼッチ)というゼロエネルギーハウスが良く聞かれるようになりましたが、LCCM住宅というキーワードが今後より盛んになっていくのかなと思っています。

【徹底解説】住生活基本計画を図でわかりやすく解説!

【徹底解説】住生活基本計画を図でわかりやすく解説!

不動産エージェントの台頭

アメリカでは、個人が不動産取引を行う不動産エージェントの活動が目立ちますが、日本ではなかなか浸透していません。

そんな中個人的には、Agentlyというサービスに注目しています。 不動産屋が個人で活動するときの壁は、やはり集客です。

こういうサービスは、やはり東京からですが、CtoCで個人間の不動産取引をマッチングしようとするプラットフォーム。ここから流通の文化が変わっていくことが期待できそうです。

大阪にあれば私も利用してみたいですが、今後色々なサービスが出てくる分野だと思っています。

2022.05月、大手もこの分野に参入しました。

不動産テックサービスの誕生

不動産テックサービスが盛んになってきています。

色々なサービスが生まれており、話題になることも多いです。

どんな企業があるのかをまとめてみましたので、ぜひご覧ください。

【2023年】注目の不動産テック企業40社とサービス内容を調べてみた【3万字】

【2023年】注目の不動産テック企業40社とサービス内容を調べてみた【3万字】

不動産業界の今後はどうなるのか

そもそもですが、不動産業界が盛り上がっていくためには、魅力的な業界であることをわかってもらわなければなりません。

正直、不動産屋さんってあまりいいイメージありませんよね。

私も、たまに、そのような言葉を直接言われます(笑)

そんな業界を変えたい!という思いももちろんありますし、魅力的な人材が流動的・柔軟に活躍できる環境。

これこそがアナログな不動産業界に今求められているのではないでしょうか。

不動産業界は、異業種の方こそ働く(参入)べきだと思っています。

私の場合は、もともとITが得意だったこともあるのですが、やはりベンチャー企業などで働いたり、一人で様々な業務を行なっていると、広く浅くになってしまいます。

その分、不動産業界では、以下のメリットがあります。

- まず宅建を取ることで国家資格をとる

- 実社会で特になる知識が得られる

- 歴史が深く、グローバルで共通する産業なので、広がりが大きい

つまり、不動産という専門性を身につけることで、市場価値やビジネスチャンスを拡大することができるのです。

私も、一人でも多く不動産業界の魅力・宅建の魅力を伝えられるように努力していきたいと思います。