結局、売買のIT重説っていつから始まるの?

売買の重説は、令和3年4月から本格運用が始まっています。

売買についてはこれまで社会実験中でしたが、実験を終え、目立ったトラブルがなかったことから本格運用へと至りました。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、非対面・非接触型のIT重説の推進がさらに後押しされる形となりました。

さらに、令和4年5月18日からは法改正施行により、電磁的方法による書面取引が可能となり、今後ますます活発化していくと思われます。

ここでは、今さら聞けない、IT重説とはそもそも何なのか?実際、いつから企業は運用するのか?徹底解説してみたいと思います。

国土交通省が発表しているマニュアルから、ポイントを絞ってわかりやすく解説します。

目次

- 1 IT重説とは?

- 2 IT重説で必ず抑えておきたいポイントと注意点(遵守事項)

- 3 IT重説の実際の流れ

- 4 IT重説を売買で行うメリット

- 5 IT重説のデメリット

- 6 IT重説の全般的なFAQについて

- 6.1 電子書面提供やIT重説には、事前登録が必要?

- 6.2 電子書面提供やIT重説を求められた場合には、必ず実施しなければならないの?

- 6.3 電子書面提供やIT重説を求められた場合、承諾を得ることは必要?

- 6.4 顧客のIT環境が事前に確認後と異なる場合、実施可能?

- 6.5 電子書面の提供の承諾は、誰から得る必要がありますか?

- 6.6 電子書面の承諾は、媒介契約書、重説、契約書、それぞれ分けて行う必要がある?

- 6.7 上記電子書類の提供と、IT重説に係る意向確認 は、それぞれ分けて行う必要がある?

- 6.8 複数の取引の電子書面提供の承諾は、一度にまとめて行ってもよい?

- 6.9 ひな形はある?また、承諾書に署名や押印は必要?

- 6.10 承諾は、電子メールやLINEなどのSNSを利用することは可能?

- 6.11 外国在住の方でも可能か?

- 6.12 共同媒介や契約の相手方が複数いる場合でも可能か?

- 6.13 セキュリティに不安がある状態でも可能?

- 6.14 個人情報保護に特別な対応は必要か?

- 7 重要事項説明書等の電子書面提供についてFAQ12選

- 7.1 電子書面提供の承諾方法に決まりはあるか?

- 7.2 電子書面提供する場合、どのタイミングで提供を行うのが適切か?

- 7.3 相手方に、端末を貸与して35 条書面の説明を行うことは可能?

- 7.4 電子書面から紙への切り替えは可能?

- 7.5 「当該宅建士の記名」とは、電子署名が必要?

- 7.6 「宅建業者による記載すべき事項」は外部URLでもいいの?

- 7.7 重説の添付書類は、全て要件を満たす必要がある?

- 7.8 電子書面が改変されていないかどうかの確認は?

- 7.9 電子書面を提供した旨の通知方法は、提供方法と異なる方法でないといけない?

- 7.10 35条書面に記載変更が必要な場合、再度電子書面を作ってやり直す必要がある?

- 7.11 ダウンロード可能期限を設定することは可能?

- 7.12 承諾のクリックの取り扱いについて

- 8 ITを活用した重要事項説明関係FAQ

- 9 まとめ

IT重説とは?

そもそもIT重説の定義がよく分からないんですが、、

IT重説は、テレビ会議等のITを活用して行う重要事項説明のことを言います。

重要事項説明は、契約を行う前にする必要があり、これまでは紙ベースで対面で行われてきました。

パソコンやテレビ、タブレット端末等を利用して、対面と同様に説明を受けられることを目的としたものです。

売買取引についての社会実験では、2,000 件を超える IT 重説が実施されました。

結果として、トラブルが「なかった」と答えた割合は約90%、あったと答えた方は10%(ネットの接続不良など)と目立ったトラブルも発生しませんでした。

そのことから、令和 3 年 1 月に実施された検討会において、本格運用へ移行することが適当とされました。

そして、令和4年5月18日には改正法の施行により、電子書面でのやりとりができるようになりました。

もう社会実験も行われていたんですね。

IT重説のざっくりとした概要は、以下のようなものです。

- 双方向でやり取りできるIT環境において実施されること

- 重要事項説明書等を事前に送付していること(紙 or 電磁的方法)

- 説明を開始する前に重要事項説明書とIT環境を準備し、確認していること

- 宅地建物取引士が宅地建物取引士証を提示し、相手がそれを画面上で確認できること

これらは、宅建業法第35条第一項関係に記されています。

なお、ここで必ず押さえておきたい特に大切なことは以下の2点です。

1 重要事項説明書は事前に送ること(電子書面であれば、電磁的方法で)

2 画面上で宅建士証を見せる必要があること

IT重説だからと言って、宅建士証を見せなくて良い、ということはありません!実際の見せ方は後ほど解説しますね。

IT重説で必ず抑えておきたいポイントと注意点(遵守事項)

まずは、IT重説の特に重要な部分を説明します。

ここだけは必ず抑えておきたい、重要なポイント

国土交通省マニュアルによると、以下は必須とされています。

マニュアルは膨大な量なので、エッセンスを述べておきます。

各種、該当ページをつけていますので、合わせてご参照ください。

- 必ずしもIT重説を実施しなければいけないものではない(P7)

- 相手方のIT環境の聞き取り(P9)

- 電磁的提供・IT重説の、意向確認の説明事項(P10)

- 相手方から、書面や紙で承諾を得る(P10)

- 相手方が拒否する場合は、その旨の取得を得る(P11)

- 売買取引(その媒介や代理を含む。)においては、契約当事者本人であることの確認を行う必要がある(P35)

提供する重要事項説明書等の電子書面は、以下の要件を満たす必要があります。(P12)

- 説明の相手方等が出力することにより書面(紙)を作成できるものであること。

- 電子書面が改変されていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。

〔 35 条書面及び 37 条書面 〕

重要事項説明書等の電磁的方法による提供を行う宅建士を明示するため、作成した重要事項説明書等の電子書面には、当該宅建士の記名が必要となります。

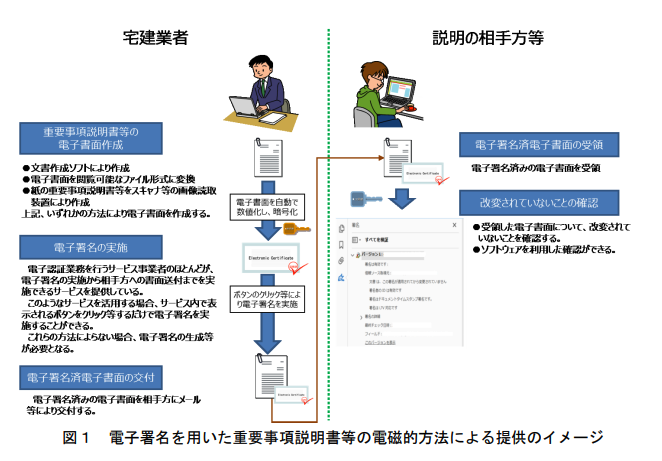

電子書面の作成方法(P13)は、以下の通りです。

- ファイルへの記録の方式に指定は特にない

- 作成した電子書面を他のファイル形式に変換する際などの確認が必要

- 使用していた文字や表が、文字化け、文字欠けが生じていないこと

- 解像度の関係で表がぼやけてしまっていないかなどを確認

作成した電子書面は、以下のような形式で相手方に提供します。

- 電子メール等で提供

- Webページからのダウンロード形式で提供

- CD-ROMやUSBメモリ等の交付

以下を説明し、相手方の理解をもらうことが必要。

- 提供する電子書面の改変を、どのような方法で確認することができるのか

- その方法が提供時点から将来のある時点において、改変されていないかの確認のために必要な方法であること

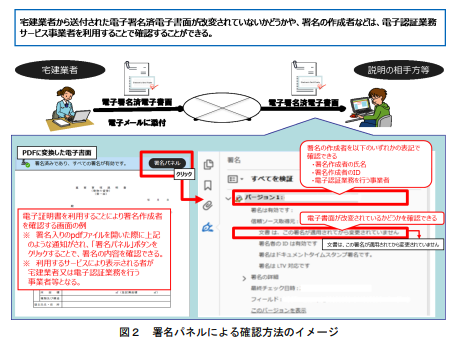

そして、宅建業者が電磁的方法で提供した電子書面と相手方に実際に到達した電子書面の記載内容が同一であることについて確認する必要があります。

この方法には、電子証明書やタイムスタンプが有効とされています。

説明の相手方の以降が変更したり、電子書面が閲覧できないトラブルなどが発生した場合、電磁的方法による提供を中止する必要があります。

この場合、紙による交付への切り替えが可能です。

IT重説の実際の流れ

IT重説は、以下のような流れで行います。(P7)

- IT環境の確認

- 電磁的提供の承諾、IT重説の意向確認

- 電子書面を作成して、提供

- IT重説実施前の確認

- 電子書面が改変されていないかの確認方法、保存の必要性、保存方法の説明

- IT重説実施を活用した重要事項説明

順を追って解説します。

IT環境の確認

まず、必ず必要なことは双方向でやり取りできるIT環境の整備です。

どちらかに通信環境がなければ、その時点でIT重説は実現しません。

具体的なIT機器やサービスに関する仕様等は定められていませんが、IT重説で求められるやり取りが十分可能なものを用意することが必要です。

具体的な要件を表でご紹介します。

| NO | 部位 | 詳細 |

|---|---|---|

| 1 | 端末機器 | PC、タブレット、スマートフォンなど、自社がすでに利用しているものでも可。 セキュリティ対策は必要。 |

| 2 | 画面 | 相手側から見て、宅建士証を確認できること、図等を確認できること、ワイプで宅建士の顔が見える大きさや解像度が望ましい。つまり、PCが望ましい。 |

| 3 | カメラ | 宅建士側のカメラは、十分な性能(解像度等)を有することが必要。 宅建師匠や図面等を表示するため。 |

| 4 | マイク | お互いの音声の認識に問題がないもの |

| 5 | ネット回線 | 途中で止まったりせずに、スムーズに動画の送受信ができるもの。 |

なお、重要事項説明書には、宅建士と相手方の画面で同時に閲覧可能であることが必要です。

難しければ以下のような対応を依頼する必要があります。

- 電子書面を表示させる端末と、IT重説に用いる端末の2台を用意すること。

- 電子書面を出力して、書面(紙)を用意すること。

ソフトウェアについては、下記の通り大きく3分されており、いずれかのタイプが例としてあげられています。

| 種類 | サービスの概要 |

|---|---|

| インスタントメッセンジャー(メッセージングアプリ)型 | インスタントメッセンジャーの一環として、動画通信サービスが含まれているもの。利用者自身がアカウント等を取得する必要がある。 例:LINE |

| テレビ会議サービス型 | テレビ会議の機能をブラウザー上等で提供するもの。利用者は必ずしもアカウントの取得は必要ではない。 例:Zoom、Microsoft teams、各不動産ポータルサイト提供サービス |

| テレビ電話サービス型 | 電話の機能としてビデオ通話サービスを利用するもの。同じキャリアやサービスを利用する必要がある。 例:各キャリア提供テレビ電話サービス、Facetime |

ZOOMでも大丈夫なんですね!

他には、必須ではありませんが、下記の書類の用意も推奨されています。

- 個人情報保護法を踏まえた必要な分書類(同意書、プライバシーポリシー等の整備)

- IT重説実施に係るの同意書(録音・録画をする場合は当該同意書を含む)

個人情報を扱うため、同意書を結んでおいた方が良いでしょう。

電磁的提供の承諾、IT重説の意向確認

電子書面を提供するにあたり、承諾をもらう必要があります。

また、IT重説を行う場合、その意向を確認しておく必要があります。

法定様式や雛形はなく、署名や押印を必要とする定めもありません。

承諾を得る方法は、以下とされています。

- 紙

- 電子メールなど

- WEB上での承諾の取得など

電子書面を作成して、提供

電子書面の要件は、以下とされています。

- 説明の相手方等が出力することにより書面(紙)を作成できるものであること。

- 電子書面が改変されていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。

ファイル形式の指定は特になく、メールで送信などの方法によっても可能です。

IT重説実施前の対応

加えて、説明の相手型が契約者当事者本人であるかどうかの確認を、免許証などでも確認しておかなければなりません。

そして、重要事項説明書が相手方の手元にある状態で重要事項説明を行います。

また、必要に応じて内覧を実施します。

説明本番に入る前に改めてお互いの通信環境を確認しておいた方が良いでしょう。

確認が必要なこと

・相手方の映像や音声を取引士側の端末等で確認できること

・取引士側の映像や音声を説明の相手方の端末で確認できること

・説明の相手方に事前に送付している重要事項説明書等が、説明の相手方の手元にあること

先日のIT環境に則っているかや、通信テストなどを試して確認を行います。

電子書面が改変されていないか確認方法、保存の必要性、保存方法の説明

以下の説明を行い、相手から承諾を得る必要があります。

- 提供する電子書面の改変を、どのような方法で確認することができるのか

- その方法が提供時点から将来のある時点において、改変されていないかの確認のために必要な方法であること

ITを活用した重要事項説明

事前準備が整えば本番です。

ここで必ず必要なことは下記の2点です。

重要事項説明書は、宅建業法という法律で、宅地建物取引士しか行ってはならない、とされています。

そのため、取引士ではないものが説明をしないためにも、証明である取引士証を確認する必要があるのです。

具体的には、以下のような流れで確認をしてもらいます。

まずは、私の取引士証をカメラにかざします。写真と私の顔が同じ人物の確認をお願いできますか?

確認しました。

取引士証に書いてある私の氏名と登録番号を読み上げてください。

名前はおともくん。番号は●●●●●●です。

(内容が正しければ)それでは最後に、取引士証を確認した旨を声に出してお伝えください。

はい、確認しました。

ありがとうございました。それでは重要事項説明を開始させていただきます。

重要事項説明

取引士証の確認が終われば、重要事項説明の実施(説明・質疑)へと移ります。

直接目の前に相手がいるわけではないため、様々な工夫が必要です。ここでは一例をご紹介します。

IT重説実施中に環境に不具合等が生じた場合には適宜中断し、適切な対応を行うこと、とされています。

IT重説を売買で行うメリット

IT重説を行うことで生じるメリットには様々なものがあります。

遠隔地でも移動なし、費用なしで可能

従来の重要事項説明では、直接対面で説明を受ける必要がありました。

すると、普段東京に住んでいながら大阪で取引をする時に、飛行機や新幹線を利用することで交通費もかさみます。

また、不動産会社が遠方にある場合は移動のコストも決して低いものではありません。

このような場合に、IT重説を利用することで、交通手段や時間を気にすることなく、説明を受けることができます。

日程調整がしやすい

重要事項説明は、長時間の説明となります。そのため、仕事が忙しい方や、日中に時間が取れない方と日程を調整するのは至難の技です。

ましてや、店舗に来店していただいて説明をする、となると伸び伸びになってしまいかねません。

そこで、IT重説を用いて日程調整を比較的柔軟に、調整しやすくなることが期待されます。

合わせられる時間の幅が広がりそうですね。

リラックスして説明が受けられる

不動産取引は、ほとんどの方が一生に1度か2度携わる程度のものでしょう。

不動産会社の雰囲気によっては、緊張される方もいらっしゃるのは当然です。

当日お店に来て、いきなり重要事項説明書を受けた、という方も少なくないでしょう。

そして、IT重説では事前に重要事項説明書を送付しなければならない、ことになっていますので、事前にゆっくりと説明書を読むことができます。

そして、自宅にいながらリラックスして、事前に読んで分からなかった点なども質問することが出来ます。

来店が難しくても、契約者本人に対して説明ができる

契約者の方が怪我や病気になったりなど、移動が困難な場合、これまでは代理の方が店舗に来店して重要事項説明を受けていました。

しかし、IT重説では外に出る必要もないので、本人に直接説明を伝えることが出来ます。

加えて、非対面・非接触のIT重説のスタイルは、感染のリスクがゼロとなるメリットもあります。

直接対面でないメリットは多いです。効率化のためにも積極的に取り入れていきたいと個人的には思います。

IT重説のデメリット

それでは、次はデメリットについてみていきます。

通信トラブル

社会実験の結果、9割がトラブルがなかったとされていましたが、残りの1割の「トラブルがあった」中身は通信トラブルによるものが大きいです。

「音声トラブルが発生した」(43.6%)

「画面が映らない」(32.6%)

「インターネットにつながらない」(18.6%)等

これらは、通信機器を準備したり接続環境を整えることで解決が可能なため、事前に確認をしておくなどの対策ができそうです。

内覧をしなくても契約できる

IT重説では現地に行かなくても契約ができます。

そこで問題となってくるのは行かなければ分からないこと。

ITでバーチャルな内覧が実現できたとしても、周辺の騒音や匂い、道の明るさなどは現地に行かなければわかりません。

もちろん説明の際に言えばいいこともあるかもしれませんが、思ったよりひどかった、となってはトラブルの元です。

ここは改めて内覧をしたり、懸念点を示す資料を用意したりなど、対策を講じる必要があるかもしれません。

不動産会社で環境を整えていても、お客さんによっては環境がそれぞれ。立場を第一に動いていく必要があるでしょう。

IT重説の全般的なFAQについて

上記ではノウハウを解説しました。

合わせて、FAQ集も記載しておきます。

なお、電子書面提供は、正式には重要事項説明書等の電磁的方法による提供といいます。

この記事では、簡略化してイメージを掴むため「電子書面提供」という言葉を用いて説明します。

電子書面提供やIT重説には、事前登録が必要?

必要ありません。遵守すべ き事項・留意すべき事項が、マニュアル内に記載されています。

マニュアルには、遵守するべき内容と留意するべき内容が記載されています。こちらは別途まとめます。

電子書面提供やIT重説を求められた場合には、必ず実施しなければならないの?

必ず実施しなければいけないということはありません。

宅建業者は、自らのIT環境や案件の特性を踏まえて、電子書面提供やIT重説の実施の可否について判断をすることができます。

電子書面提供やIT重説を求められた場合、承諾を得ることは必要?

必要です。

承諾を得ることは、遵守事項になっています。

顧客のIT環境が事前に確認後と異なる場合、実施可能?

顧客のIT環境を事前に確認した。その後、急遽、事前に確認したIT環境とは異なる機器等を利用したいという要望が顧客からあった。この場合にも実施することは可能?

説明の相手方等が新たに利用するIT環境を確認し、宅建業者において問題がないと判断すれば、電子書面提供やIT重説の実施は可能。

なお、以下を、事前に承諾を得たものから変更する場合改めて承諾を、相手方等から、書面か電子メールで得る必要あり。

・電子書面の提供方法の種類(電子メール やダウンロード形式等)

・重要事項説明書等の電子書面のファイルへの記録の方式 (ソフトウェアの形式(Excel や PDF 等)やバージョン等)

電子書面の提供の承諾は、誰から得る必要がありますか?

電磁的方法による提供を行う対象の書面によって承諾を得るべき対象は異なります。

以下、参考の図です。

| 対象書面 | 承諾対象者 |

|---|---|

| 34 条の2書面 (媒介契約) | 媒介の依頼者に対して |

| 35 条書面(重説) | 売買であれば買主、賃貸であれば借主、交換であれば取得する各当事者 |

| 37 条書面(契約書) | (1)自ら当事者として契約を締結した場合には、当該契約の相手方 (2)当事者を代理して契約を締結した場合には、当該契約の相手方及び代理を依頼した者 (3)自らの媒介により契約が成立した場合には、当該契約の各当事者 |

電子書面の承諾は、媒介契約書、重説、契約書、それぞれ分けて行う必要がある?

電子書面の承諾は、34 条の2書面、35条書面、 37 条書面それぞれ分けて行う必要がある?

分けて行うほか、電子書面の種類が承諾の際に明示的に特定されるのであれば、一度に承諾を得ることは可能です。

上記電子書類の提供と、IT重説に係る意向確認 は、それぞれ分けて行う必要がある?

分けて行うほか、電子書面の種類が承諾の際に明示的に特定されるのであれば、一度に承諾を得ることは可能です。

複数の取引の電子書面提供の承諾は、一度にまとめて行ってもよい?

一人の依頼者が「複数の不動産取引」を「同一の宅建業者に依頼」する場合、電子書面提供の承諾を一度にまとめて行ってもよい?

分けて行うほか、電子書面の種類が承諾の際に明示的に特定されるのであれば、複数の取引について一度に承諾を得ることは可能です。

ひな形はある?また、承諾書に署名や押印は必要?

電子書類提供や、IT重説の意向確認の法定様式やひな型はある?

また、承諾や意向確認の際に相手方の署名や押印は必要?

法定様式やひな型はありません。また、署名、押印を必要とする定めもありません。

なお、電子書類提供の承諾を得る際には、説明の相手方等に必ず伝えなければならない情報を含め、例えば、以下のような項目を立てることが考えられるとされています。

承諾を得るための様式を作成される場合の参考としてください。 (原文ママ)

〔 重要事項説明書等の電磁的方法による提供 〕

- 承諾した年月日

- 承諾を取得するための様式の作成者名(宅建業者名)

- 重要事項説明書等の電磁的方法による提供を行う対象となる取引と書面が特定できる記載

- 重要事項説明書等の電子書面を提供する方法

- 重要事項説明書等の電子書面のファイル形式

- 承諾した場合でも、改めて拒否する旨を申出ることができる旨とその方法

- 機器や回線トラブル等が生じた場合に重要事項説明書等の電磁的方法による提供を中止し、書面(紙)による交付に代える場合がある旨

承諾は、電子メールやLINEなどのSNSを利用することは可能?

個別に判断が必要。LINEなどのSNSは、その機能に応じて個別に判断する必要があります。

まず、承諾を得るために用いることができる手段は以下とされています。

- 紙(書面)

- メール(相手方が電気通信回線を通じて承諾をする旨を送信し宅建業者の使用する機器に記録する方法)

- Web 上での承諾の取得(宅建業者の機器におけるファイルに記録された電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて閲覧した相手方が当該ファイルに承諾する旨を記録する方法 ) ※宅建業者が書面の交付時に利用することができるダウンロード方式とは異なる。

- 相手方が承諾する旨を記録した磁気ディスク等を交付する方法

これを解釈に当てはめると・・・

電子メールと同様に電気通信回路を通じてメッセージで承諾をする旨を送信するのであれば②

LINEなどのSNSに設けられた承諾フォーム上で承諾を得る場合であれば③に

当てはまり得るものと考えます。

なお、いずれの場合も相手方が記載事項を出力し書面を作成できるものであることが必要となります。

外国在住の方でも可能か?

可能です。 実施場所に制約はありません。

共同媒介や契約の相手方が複数いる場合でも可能か?

可能です。

なお、共同媒介や契約の相手方が複数いる場合も、重要事項説明書等の提供先、重要事項説明の相手 方や説明を行わなければならない宅建士は、書面(紙)による場合の考え方と変わりありません。

セキュリティに不安がある状態でも可能?

顧客のIT環境が、既にサポートが切れているOSを使用している。 セキュリティ上の不安がある状態でしたが、このような場合でもIT重説を実施可能か?

セキュリティレベルについては、OSだけではなく回線のセキュリティ等の全てを勘案して判断すべきものです。宅建業者においてセキュリティに懸念が残る場合には、実施しないことが望ましいと考えられます。

個人情報保護に特別な対応は必要か?

顧客の個人情報保護については、個人情報取扱指針を示しています。電子書面提供やIT重説を行うに際して、さらに対応すべきことはあるか?

宅建業者が行う顧客情報の収集や管理に関しては、個人情報保護法を踏まえた対応を行う必要があります。

IT重説を行う際に利用するサービスによっては、当該サービス提供事業者が示している個人情報保護に関するルールが、宅建業者が定めるルールと異なる場合もあります。

宅建業者は事前にその内容を確認し、宅建業者自身が定めるルールと差異がある場合には、その内容も含めた形で、個人情報の取扱指針等の提示等を行い、個人情報取得に当たっての同意の取得等を行う必要があります。

重要事項説明書等の電子書面提供についてFAQ12選

次に、電子書面提供についてです。

マニュアル該当箇所は、P43〜P46です。

電子書面提供の承諾方法に決まりはあるか?

電子書面提供の承諾を得るに当たり、電磁的方法の種類及び内容を説明の相手方等に示す必要があると思います。

使用する電磁的方法の種類及び内容を選択肢として全て列記した上で、この中のいずれかの方法で行う旨を示して、承諾を取得することは認められるか?

→列記した全ての方法について、相手方に説明の上承諾を得られるのであれば認められると考えられます。

ただし、トラブル防止の観点からは、宅建業者が実際に用いる予定の電磁的方法の種類及び内容を特定した上で、相手方等の承諾を得ることが望ましいと考えられます。

例えば以下のようなケースでしょうか。

例

・Zoom

・Facetime

・LINE

いずれかでビデオ通話を行う

電子書面提供する場合、どのタイミングで提供を行うのが適切か?

電磁的方法による提供を行う対象の書面によって、タイミングは異なります。

| 対象書面 | 承諾対象者 |

|---|---|

| 34 条の2書面 (媒介契約) | 契約の締結・成立後に遅滞なく提供を行う必 要があります(※) |

| 35 条書面(重説) | 重要事項説明を実施する前に説明の相手方に提供を行う必要 があります。 |

| 37 条書面(契約書) | 契約の締結・成立後に遅滞なく提供を行う必 要があります(※) |

※ 34 条の2書面、37 条書面は「契約を締結したとき」「契約が成立したとき」に遅滞なく交付すべき書面であるため、

相手方に、端末を貸与して35 条書面の説明を行うことは可能?

可能です。ただし、以下のいずれかが必要です。

- 説明の開始前に電磁的方法による提供を済ませていること(相手方の使用に係る電子計算機等が行われていることが必要)

- 説明の際にデバイスに表示している書面の内容が相手方に提供したものと同一であること

電子書面から紙への切り替えは可能?

承諾した説明の相手方等が、口頭で拒否を申し出があった。拒否の申出を別途書面や電子メール等で受領することなく、書面(紙)での重要事項説明等に切り替えることはできるか?

→任意で切り替えることができます。

ただし、取引の安全を図るため、書面に出力可能なファイル形式で拒否の申出を受領した上で、書面での重要事項説明等に切り替えることが望ましいと考えられます。

また、このような場合を想定し、承諾を得る際に書面への切り替えを行う可能性があることやその旨を記載することも考えられます。

「当該宅建士の記名」とは、電子署名が必要?

重要事項説明書等の電子書面提供には、宅建士の明示において必要となる「当該宅建士の記名」とは、電子署名が必要か?

宅建士の氏名が判別できるのであれば、単に印字されているだけでも構いません。

「宅建業者による記載すべき事項」は外部URLでもいいの?

重要事項説明書に記載すべき内容は、外部URLのみを記載することで「宅建業者による記載すべき事項」を提供したことになりますか。

外部URLの記載のみでは、「宅建業者による記載すべき事項」を提供したことにならないと考えられます。

重説の添付書類は、全て要件を満たす必要がある?

重要事項説明書に記載すべき内容を「別添参照」などの記載で添付書類に委ねている場合には、当該添付書類も重要事項説明書の一部と考えられます。

そのため、電磁的方法による提供に係る要件を満たす必要があります。

一方で、一般的な規制の内容の説明等、重要事項説明書に記載すべき内容以外を示す資料については、この限りでないものと考えられます。

電子書面が改変されていないかどうかの確認は?

「電子書面が改変されていないかどうかを確認することができる措置」の例として、電子署名とタイムスタンプが挙げられています。

その他の措置(電子署名とタイム スタンプ以外の措置)はどのようなものが認められますか?

→現時点で国土交通省が確認できている「電子書面が改変されていないかどうかを確 認することができる措置」は、電子署名とタイムスタンプです。

電子署名とタイムスタンプ以外の措置については、今後の技術進歩を踏まえて、新たな対応方策が生じた場合には、国土交通省で確認を行い、確認ができた措置については追加的にお示ししたいと考えています。

今後、実務運用の中で新しい可能性も生まれるかもしれません。

電子書面を提供した旨の通知方法は、提供方法と異なる方法でないといけない?

通知方法に指定はなく、マニュアル内に例示した方法以外でもOK。

ただし、提供方法と異なる通知方法の方が通知の精度が上がると考えられることから、マニュアルにはこのような方法を示しています。

35条書面に記載変更が必要な場合、再度電子書面を作ってやり直す必要がある?

説明の全てをやり直す必要はありません。

ただし、以下の対応が必要になります。

- 修正点を明示

- 新たに電子書面を作成

- 電子署名やタイムスタンプ 等により「改変されていないかどうかを確認することができる措置」を施して提供

ダウンロード可能期限を設定することは可能?

IT重説の実施に先立ち、送付する書類等を電磁的方法により提供する場合に、ダウンロード形式であればダウンロード可能期限を設けてもいいか?

ダウンロード可能期限を設定することは可能です。

ただし、電子書面を提供した旨を通知した後、電子書面が説明の相手方等に到達して いることの確認について、説明の相手方等へ依頼する必要があります。

なお、仮に期限までにダウンロードがなされなかった場合には、他の手段で電子書面が相手方に到達しない限り、電子書面を提供したことにはなりませんので注意が必要 です。

承諾のクリックの取り扱いについて

説明の相手方等がブラウザ上で「承諾する」をクリックすることで承諾を得る場合、承諾された旨が宅建業者の使用するPCのブラウザ上に表示されれば、書面に出力可能だと判断してもよいでしょうか?

→ブラウザ上に表示された「承諾する」旨が、宅建業者のPCにおける書面に出力可能なファイル形式でダウンロードできる場合には、「書面に出力可能」だと考えられます。

ITを活用した重要事項説明関係FAQ

そして、最後のパートです。

条例の説明はどうする?

不動産取引を行うに当たり、地方自治体の定める条例により説明が義務付けられて いる事項がありますが、これについてもIT重説で実施していいのでしょうか?

物件が所在する地方自治体の定める条例等により、宅建業法で定める重要事項説明に加えて「説明」が義務づけられている事項がある場合があります。

その際は、その説 明にITを活用するかについては、条例を定める地方自治体の方針に従う必要があります。

事前に地方自治体に確認することが望ましいと考えられます。

重要事項説明書の事前送付について

「重要事項説明の実施に先立ち、宅建士により記名された重要事項説明書及び添付書類を、説明の相手方に送付している必要がある。」これは、IT重説の場合、 送付時点で改変されていないかどうかを確認することができる措置が必要か?

→IT重説を行う前までに必要となります。

重要事項説明書の案など、最終的に交付するものではない場合には、改変されていないかどうかを確認することができる措置は必要ありません。

IT重説の実施状況を録画・録音する場合の個人情報保護の注意点は?

IT重説の実施状況を録画・録音する場合、説明の相手方の顔等の情報を取得するため、個人情報の取得に該当します。

そのため、宅建業者は、個人情報の取得に関して以下の措置を取る必要があります。

- あらかじめその利用目的を公表する

- 速やかに、その利用目的を本人に通知又は公表する

(個人情報の 保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第 21 条第1項)。

また、取得した録画・録音記録に関しては、個人情報として、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の必要かつ適切な措置を講じなければなりません。

特に、個人情報の漏えい、滅失等が生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならないことに留意が必要です(個人情報の保護に関する法律第 26 条第1項)。

なお、録画・録音に関しては、抵抗を感じる方をいらっしゃいます。

そのため、IIT重説の実施状況を録画・録音する場合には、トラブル防止の観点から、相手方から明示的な同意を得ることが望ましいと考えられます。

録画の際にセンシティブ情報が出たら、IT重説の中止は可能?

可能です。

相手方が勝手に録画を始めたらどうしたらいい?

説明の相手方が、宅建士の同意がないままIT重説の実施状況を録画・録音し始め、 録画・録音の中止を求めても停止しない場合には、どのように対応する必要がありますか?

→宅建士の判断で、IT重説を中止できます。

録画・録音記録は、どのくらいの期間、管理する必要がある?

IT重説の実施状況の録画・録音記録は、宅建業者の判断で取得するものであることから、原則として宅建業者の判断で、保存期間を定めることになります。

ただし、録画・録音記録は、説明の相手方の個人情報に該当します。

そのため、利用目的の範 囲を超えて管理することは妥当ではありません。

取得に際しての利用目的に違背しないかを確認することが必要です。

例えば、IT重説を実施した後に、結果として契約に至らなかった場合には、事後の賃貸取引に係るトラブルが発生する可能性が低いため、特段の必要性がない限り、速やかに廃棄等を行うことが望ましいと考えます。

また、逆にトラブル防止のために取得することについて、説明の相手方の同意を得ている場合には、その取引にしたがって必要な期間管理することが必要となります。

宅建業者が一定期間経過後に、取得した録画・録音記録を廃棄しようとする場合、説明の相手方において不測の損害等が生じないよう留意することが必要です。

個人情報の取り扱いに注意です。

IT重説録画中に同席した人がいる場合、どうする?

個人情報保護に関する同意は、説明の相手方からのみ取得しているので、その効力はその他の方には及びません。

そのため、一旦IT重説を中止し、他の参加者からも同意の取得等を行うか、または、同席されている方の離席を促す必要があります。

まとめ

私は、IT重説が果たす重要な点は、時代に合わせた多様な提案ができることだと考えています。

世の中には様々な立場の、様々な考えの方がいらっしゃいます。

・ご病気で家から動けない人

・売主さん、買主さんがご高齢でITツールをお持ちでない場合

・紙で契約をしたい、という方もいらっしゃる点

・直接現地で確認をしたい方

など

様々な立場や考え方に合わせることができる、それがIT重説の本質ではないかと思います。

これまで非対面でできなかったことができると、より不動産の世界も取引が円滑に、便利になる世界を目指して、OTOMOでも情報発信を続けて参ります。