生産緑地の2022年問題。

近年話題ですが、そもそも生産緑地とはなにか?私たちの生活にどのような関わりがあるのか?中々理解するのが難しいと思います。

今回は、いまいちピンとこない方に向けて、生産緑地と2020年問題をわかりやすく解説していきたいと思います。

まずは、ざっくりイメージをつかむために、2022年問題について説明します。

- 1992年に指定された生産緑地(農地)には30年の農業を営む義務があった

- その30年後である2022年が間近に迫っている

- 2022年になると、宅地として売却できる

- それによって、一気に市場に土地が流れ込み、土地や中古マンションの価格が下落するという問題がおこる

つまり、2022年問題とは、農地が市場に出ることで、不動産価格が大変なことになるんじゃないか問題、ということですね。

それでは、全体の流れを通してみていきましょう!

不動産業界で働きながら、不動産専門ブログを運営しているOTOMO(@zebrakun24)が解説します!

目次

生産緑地とはなにか?

そもそも生産緑地ってなに?

生産緑地とは、1992年に制定された土地制度です。

その土地で30年間の農業をする代わりに、税金のメリットを受けられる農地・緑地のことをいいます。

この制度は、市街化(しがいか)区域内の農地を計画的に保全するために定められました。

生産緑地地区の指定(生産緑地法第3条)

市町村は、市街化区域内の農地で、次に該当する区域について都市計画に生産緑地地区を定めることができる。

①良好な生活環境の確保に相当の効果があり、公共施設等の敷地に供する用地として適しているもの

②500m2以上の面積

③農林業の継続が可能な条件を備えているもの

生産緑地と一般緑地の違いは?普通の農地とは何が違うの?

一般農地は農村部の農地、生産緑地は宅地転用を防止・保全する目的で指定されます。

一見同じような言葉ですが、具体的にどのような違いがあるのかを見ていきましょう。

30年の営農義務がある

生産緑地に指定されると、30年間農業を続ける義務が発生します。

それだけではなく、生産緑地の旨を看板などで掲示する、農地として管理する、造成等はできないなどの様々な制約が生まれます。

生産緑地に指定されたら、最低30年間は農業を続けてくださいね。制約はありますが、その代わり税金が優遇されますよ。といったものです。

固定資産税が優遇される

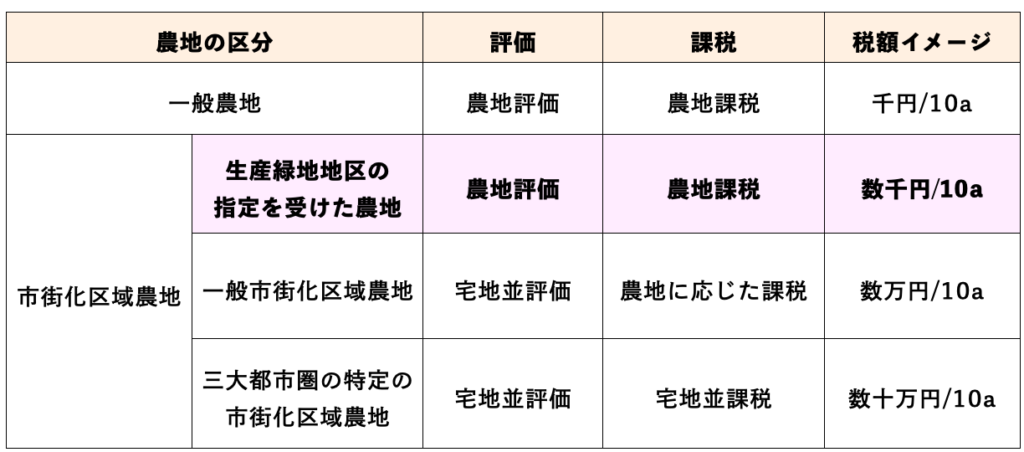

固定資産税において農地は、一般農地と市街化区域農地に区分されて、評価および課税されます。

農地保有に対する税金

税額イメージを見ると、生産緑地の固定資産税は、市街化の中にありながら、一般農地よりも若干高めで、一般市街化区域農地よりも安いです。生産緑地は「農地評価」されることになります。文中の評価については下記の通りです。

農地評価:農地利用を目的とした売買実例価格を基準として評価

宅地並評価:近傍(きんぼう)の宅地の売買実例価格を基準として評価した価格から造成(ぞうせい)費相当額を控除した価格

1a(1アール)とは、30.25坪(100㎡)の広さです!

相続税の納税が猶予

相続で農地を取得し、引き続き農業を行う場合の取得者は生産緑地分の相続税の納税猶予特例を受けることができます。ただし、これは猶予(ゆうよ)である点に注意が必要です。この制度は昭和50年度に創設されました。

農林水産省 農地を相続した場合の課税の特例資料より

農地を農業目的で使用している限りにおいては到底実現しない高い評価額により、相続税が課税されてしまうと、農業を継続したくても相続税を払うために農地を売却せざるを得ないという問題が生じるため、自ら農業経営を継続する相続人を税制面から支援するために相続税の納税猶予制度が設けられました。

この特例を受けるためには、様々な要件がありますが、納税猶予が打ち切られた場合、相続時にまでさかのぼって課税される「さかのぼり課税」に注意する必要があります。

全国に生産緑地はどのぐらいあるのか

生産緑地は、全国にどのぐらいあるのかな?

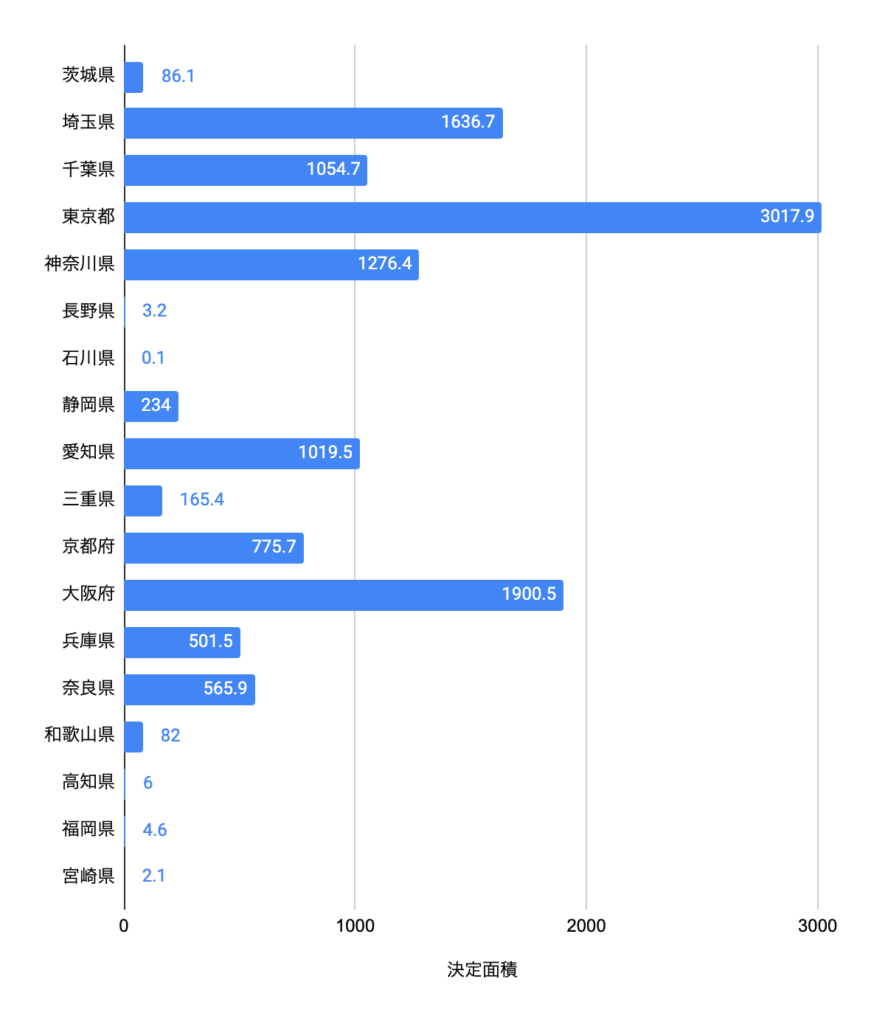

令和2年度、国土交通省の発表によると、生産緑地の面積は、12,332.3ha(ヘクタール)が指定されていることになります。

また、ほとんどが大都市圏に位置しています。東京都>大阪府>埼玉県>神奈川県>千葉県>愛知県、の面積順になっており、主に6都道府県で、9905.70ha(ヘクタール)です。

おおよそ8割が首都圏で占められていることになります。

生産緑地の決定面積(ha:ヘクタール)

市街化区域内の農地が生産緑地として定められていることがわかりますね。

それでは、なぜこのような生産緑地という制度が必要になったのか、その背景には、日本の人口増加や都市化と深い結びつきがあります。過去をさかのぼってみましょう。

生産緑地が生まれた背景

生産緑地法は、昭和49年に制定されました。下記のような目的のもと、定められています。

昭和四十九年法律第六十八号:生産緑地法

(目的)第一条 この法律は、生産緑地地区に関する都市計画に関し必要な事項を定めることにより、農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境の形成に資することを目的とする。

生産緑地法第一条

そして、長い歴史をかけて法改正があり、現在へと至っています。それぞれの背景と目的を図にまとめてみました。

これまでに法改正が何度かあったんだね!

約50年前から、都市とみどりがどう共存するべきか、と言う視点でも度重なる法改正が重ねられてきたことがわかります。一つずつ具体的に見ていきます。

1972年 生産緑地法の制定

背景:人口が増えて一気に都市化が進み、緑地が宅地へと転用されることが増えました。

すると、都市の緑が減り、環境災害などがおこって社会問題に。それを解決するために生産緑地法が生み出される。

1992年 生産緑地法の改正

背景:バブルの頃、都市化が進み、土地の供給不足と地価の上昇現象が起きる。

その影響で固定資産税が重くなり、「農地を宅地に変えて固定資産税を減らそう!」という人が増える。そして、この頃に30年を期限として多くの土地が生産緑地に指定されました。

1992年の30年後が2022年問題につながります。その指定が解除されると、不動産市場に大きな影響が出ると言われています。

2016年 都市農業振興基本計画閣議決定

もともと市街化の区域の農地は、「宅地化すべきもの」とされていました。市街化区域は、市街化を図るべき区域とされているからです。

しかし、近年の社会情勢の変化から、都市でも緑地は必要ですよね、人口減少による宅地の需要減少の見込みも減っていきますよね、と認識されるようになってきました。

この流れを受けて、2016年には「都市農業振興基本計画」が閣議決定されました。

都市農地を、これまでの「宅地化すべきもの」から、都市に「あるべきもの」ととらえることが明確化されました。

2017年「新」生産緑地法改正

このような背景と状況を踏まえ、2017年、生産緑地法にさらなる改正が加えられました。

このような法改正により、2022年問題の影響を緩和したり、農業従事者が、直売所を運営したりすることで、売上を立てて農業を続けやすくしました。

特定生産緑地に指定されることで、本来30年期限だったものが、10年間延長可になりました!

2018年 田園住居地域創設

そして、「都市農業振興基本計画」の閣議決定を受けて、住居系用途地域に「田園住居地域」が追加されました(国土交通省資料)。

田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。

都市計画法第9条8より引用

営農環境と住環境の調和を図るエリアとして活用されます。

2018年 都市農地賃借法制定

また、2018年9月1日には「都市農地貸借法」と言う仕組みがスタートしました。今までは直接貸すことができなかった農地などの仕組みを見直すことで、農地の貸し借りがしやすくなりました。

都市と調和する用途地域が新しくできたのと、生産緑地の所有者が、他の人に貸しやすくなったのですね!

生産緑地の2022年問題

これまで見てきた通り、2022年には1992年に生産緑地として指定された農地の30年期限が終了するため、生産緑地を継続する選択肢を取らなければ、生産緑地指定は解除されます。

そもそも、生産緑地を解除するための要件は3つあります。

生産緑地指定の解除要件

そして、上記③の生産緑地のうち、2022年が期限となるのは生産緑地全体の約8割とみられています。2022年に生産緑地が解除されると、宅地として市場に一気に土地が流出する可能性があります。

つまり、2022年問題とは、大量に宅地が市場に放出されることで、土地の価格が急激に下落したり、都市部の中古マンションの価値が下落するなど問題がおこることです。

市町村に買取の申し出ができるだけで、必ず買い取ってもらえるわけではないことに注意です。買い取りされない場合は、生産緑地の指定が解除され、自由に売買できることになります。

生産緑地のまとめ

以上、生産緑地の歴史と問題について解説しました。ご自身が生産緑地を保有している、相続予定がある、親族が生産緑地を保有している、といったケースでは、専門家と相談をしながら慎重に進めていきましょう。

これまで説明したように政府も様々な法改正や対策を打ち出しています。農地が貸しやすくなったり、特定生産緑地として10年延長されるなど。

2022年問題はあくまで予測であり、必ず宅地が大量流出されるとは断定ができません(2021年4月現在)。制度や要件などの仕組みの理解にお役立ていただけましたら幸いです。

※参考